José Antonio Figueroa

El presente texto tuve el gusto de leerlo el pasado martes 24 de julio en la Alianza Francesa como presentación de la novela Eso sí nunca del escritor Alfredo Noriega.

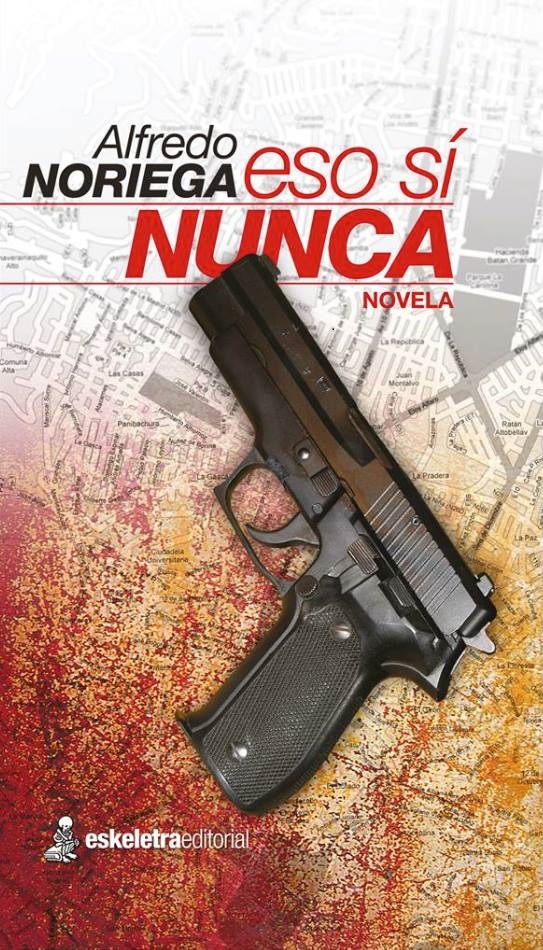

El asesinato de Pedro Crow frente a un cajero de banco en una madrugada quiteña lleva a Alfredo Noriega a explorar el mal y la corrupción policial, y el modo como se confronta a ella un heterogéneo grupo en el que unos buscan la venganza, otros se mueven por la curiosidad y el azar y otros reclaman justicia; todos, sin embargo, atrapados en una trama guiada por la mirada escéptica de Arturo Fernández, el médico legista que protagoniza la trilogía conformada por las novelas De que nada se sabe, Tan solo morir y Eso sí nunca, esta última recientemente publicada por Eskeletra.

Propongo reflexionar sobre la ciudad como ficción escrituraria para tratar de ofrecer mi propia respuesta a una interrogante que me he hecho siempre con respecto a la literatura de Alfredo Noriega: ¿qué lugar ocupa en su literatura la ciudad que dejó hace más de 30 años atrás una persona que como él no expresa nostalgia por el lugar que lo vio nacer, y quien durante tanto tiempo ha vivido en Francia como un parisino más? Quisiera sostener que la invención escrituraria de la ciudad, el recurso a la memoria mediante tipos, lugares o nombres en una novela negra cada vez más potente ha permitido que Alfredo cree su territorio Quito, su planeta Ecuador y pueda de esa forma vivir plenamente, es decir con todo el amor y el dolor que lleva la vida, en el país al que emigró. Esta invención también le permite actualizar de modo permanente su memoria y su presencia en la ciudad que abandonó sin mucha nostalgia.

De otro lado, y como anotación muy personal, creo que el Quito construido por Alfredo ratifica esa forma suya muy sana de apropiarse de los espacios de aquí y de allá y resuelve una paradoja siempre señalada por muchos de sus lectores: cómo puede un escritor tan buena gente describir escenas tan densas. Creo que Alfredo construye un Quito entre lo fantasmal y lo racional y en esa geografía narrada encuentra el lugar para vivir su propio desplazamiento.

Quisiera referirme de modo somero a dos versiones del Quito narrado por Alfredo y que se desprenden de algunas tensiones de la novela: en primer lugar, la constante presencia que en su narración tiene la misma ciudad, hasta el punto de convertirse ella misma en un personaje, y en segundo lugar, la permanente oscilación del protagonista Arturo Fernández entre la racionalidad y el carácter lóbrego inherente a su profesión de médico legista y al papel de un escenario como la morgue, donde encuentra los elementos que cotidianamente refuerzan su gran escepticismo ante la vida. Una tensión similar se encuentra en una referencia histórica que a partir del hallazgo azaroso de un baúl de mediados del siglo XVIII (que pareció pertenecer al naturalista Joseph de Jussieu) permite comparar a Quito con la Cuenca que, en pleno siglo de las luces, presenció el asesinato del médico de la Misión Geodésica Jean Seniergues, mostrando que más allá de las pretensiones de la Ilustración, Cuenca no era más que una ciudad fantasmática agobiada por el peso de la tradición y de la moral católica.

En la novela de Alfredo hay desparramados tipos y lugares que actualizan la ciudad y reviven la memoria por su cercanía con el escritor: un taxista que escucha música clásica; el perro, el apodo del legista Fernández; el colegio San Gabriel, La Floresta, etc. Entre estos tipos y lugares la ciudad deviene personaje: en términos del narrador Quito es una ciudad infame, que se naturaliza con frecuencia y que oscila entre la neblina, la oscuridad y la luz; una ciudad a la que todo le queda grande, incluida la modernidad, y con un evidente guiño a Michaux, nos recuerda la importancia de las nubes y los volcanes. En el Quito de Alfredo se evocan las transformaciones que vienen desde los setenta hasta una contemporaneidad llena de desorden y desolación. Es una ciudad desconectada por el clima y por la permanente huida de sus elites que abandonan todo y recrean otros sitios, escapando de los contactos públicos inter-raciales. Quizá la más evidente desconexión es la que se da entre sus habitantes y las instituciones que los deberían defender, concretamente la Policía que opera bajo una lógica corporativa similar a la de los alumnos del San Gabriel que terminan vinculados alrededor del crimen o a la de los grupos que rodearon en Cuenca a los ilustrados y asesinaron a Seniergues para defender un oscurantismo católico.

¿Y qué decir del Quito del legista Arturo Fernández? Para el legista, su lugar más cotidiano es una morgue: el lugar donde reposan los que están de tránsito. La morgue es una metáfora del purgatorio, y, como metáfora del purgatorio, podría encontrar algunas similitudes con la Comala de Juan Rulfo en Pedro Páramo. En un escenario así es difícil encontrar un optimismo lingüístico y es el lugar perfecto donde Fernández acentúa su escepticismo ante la vida. El purgatorio es un lugar en el que lo único que ocurre es una constatación del sinsentido de la vida. Pero a diferencia de Pedro Páramo, Arturo Fernández es un médico, de la Universidad Central sin dudas, lo que lo hace heredero también de las profesiones liberales que se construyeron desde inicios del siglo XX en Ecuador. Fluctuando entre el purgatorio y la ciencia Fernández mira a Quito como una ciudad “de migrantes internos, de bobos con causa y dueños de putas, llena de exiliados sudamericanos que en su momento no pudieron embarcarse hacia Europa: argentinos, chilenos, colombianos, embrutecidos y descontentos con su suerte andina, tuertos en país de ciegos… Cuna de tantos hijos de puta que podría hundirse y a nadie se le levantaría una ceja… ciudad donde lo único valedero son los pronombres interrogativos y no lo que a él se le pueda imaginar”.

Estos ambientes que forman la ciudad son el paisaje emocional y el espacio moral, donde el escéptico Fernández, su hermano homosexual recién llegado después de un fracaso en España y un videasta también de paso contemplan estupefactos cómo los crímenes se remontan al viejo núcleo de ex compañeros gabrielinos, comunidad moral de la que surge la bondad y la maldad personificada en cada uno de ellos. La novela de Alfredo Noriega hace pensar que, a diferencia de lo que sostiene Leonardo Valencia, la literatura no tiene ninguna obligación de abandonar una marca territorial. El Quito escriturario de Alfredo es un nuevo tipo de ciudad letrada cuya existencia le permite al autor criticar la economía moral que sigue marcando las relaciones en nuestras ciudades contemporáneas y le da elementos para vivir plenamente las condiciones del desplazamiento en la globalidad.