Carol Murillo Ruiz

Aquel lugar en el centro del universo era en verdad una parroquia grande, llena de casas y pequeños edificios y un castillo de mármol. Sus gentes vivían de lo que podían. A vecen morían y pocos osaban denunciar por qué, cuándo y cómo.

Las autoridades estaban acostumbradas a pronunciar sermones grandilocuentes en las plazas y balcones con unos megáfonos de metal, y los siervos que les atendían en cada residencia o enclenque institución corrían desmandados por los pasillos y despachos anunciando que la parroquia estaba en paz y que la justicia, la noble virtud de los hombres libres, estaba más vigente porque ellos, los siervos, la custodiaban de los desatinos del Jefe cuando éste decidía, por consejo de los secretarios y los aduladores –sin hacerle caso a Maquiavelo que advertía sobre esos roles siniestros- que la generosidad o la avaricia en el poder lleva a una acción peor: la venganza. (Algo que el Jefe secretamente amaba).

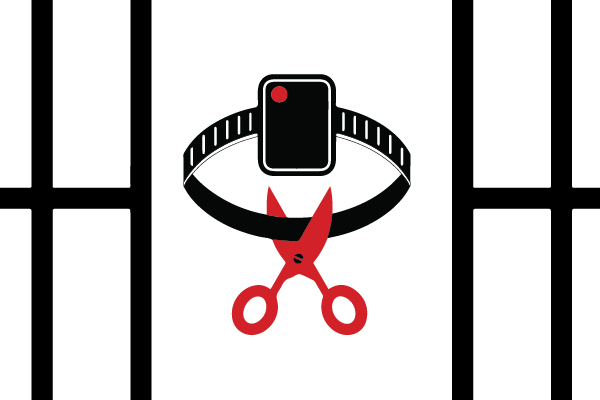

Resultó que un día un antiguo funcionario de otro reino, que no confiaba en las bocinas de metal ni en los balcones de piedra caliza, y que otrora había innovado los sermones en palabra oficial genuina, ya no era parte de la tropa de civiles obedientes, y el obscuro y hostil reino lo tenía no solo por impío sino también por ladrón. Entonces los vasallos que iban y venían por templos, moradas y ministerios, libres para ejecutar abusos en nombre de una devoción al Jefe que reposaba en un trono móvil, resolvieron que el sagaz oficinista debía tener una señal del pasado remoto para localizarlo y abrumarlo cuando fuera necesario. Le plantaron un grillete como a los gladiadores romanos que combatían cuerpo a cuerpo con fieras gigantescas –y no debía ser una metáfora porque algunos de los ni tan recientes pajes eran verdaderas alimañas sin porte pero con agallas venenosas-.

Todos sabían en esa parroquia –un reino precario y temporal- que el grillete era un emblema histórico, una especie de argolla de acero que alerta y desnuda la presencia de un sujeto y lo afrenta hasta la médula. Si antes los esclavos negros que vinieron de África a la fuerza, atornillados a un grillete con cadena y una bola de hierro realizaban un trabajo colectivo sangriento en barracas de estiércol para hacer parir la tierra, ahora el grillete, decían los siervos más perspicaces, resultaba un método sincrónico para detectar al pecador y obligarlo a exhibir, ¡con su anuencia!, la degradación de no pertenecer más a la parroquia, es decir, ser vigilado por los espíritus del poder que lo marginaban y que su movilidad por las ruinas de ese reino, sería tortuosa… por eso… una noche el grillete le apretaría y oprimiría tanto el tobillo… y entonces… los siervos más feroces lo notarían y evitarían, muy raudos, que el terco oficinista se haga humo.

En épocas lejanas, la medieval por ejemplo, los grilletes podían ser instalados también en el cuello, en la muñeca, en los antebrazos, en la cintura. Lo cabal era que el aro fuese perceptible y solemnemente tosco, duro, áspero. Indicación inequívoca de que el portador merecía un suplicio visual y físico. El grillete de esta parroquia, en apariencia innovador, era distinto: había sido elaborado con distinción y magia. Si su cerradura pretendía ser violentada, enseguida un perfume a infierno inundaría todo el territorio y alertaría que el encausado estaba en malos pasos, y la justicia del feudo temporal, traería y mostraría la presa al jefe del trono móvil.

No ocurrió así. La historia cuenta que los secretarios y los aduladores, encargados de patrullar el grillete y a su breve cargador, tuvieron muchos días de espanto cuando varios de sus guardias trajeados y no trajeados anunciaron que el oficinista, vapuleado cada día a través de los megáfonos en las plazas y los conventos del poder inmaculado, avisó directamente, en un pergamino de ficción, que ya era libre de oír las reprensiones de la injusticia, los insultos de los esbirros y las trampas de los camaradas.

El desplante causó diversas secuelas en la vida cotidiana de la parroquia; hasta hubo risas sonoras, complacencias en gentes de no creer y ponderaciones en la barriada más sacrílega del reino. La hilaridad se tomó los ánimos de quienes sabían que el poder es una estaca débil o un soplo de muerte para los instintivos.

Pero en el castillo de mármol el perfume a infierno sí se coló por todas partes. Los pecados capitales del poder, la ira y la soberbia, invadió los sesos y los corazones de los siervos hipotéticamente más capaces. La desconfianza provocó que otros vasallos, serviciales a tiempo completo, acudan a pisar el jaspe y sentarse en el salón de pus amarilla y arrojaran con vergüenza su rabia. Cada uno, a su turno, se dio golpes de pecho y hasta teorizaban sobre los otros edificios colmados de esclavos acaso infieles. Hubo quien, meloso con su propia purulencia palaciega, insinuó que los mandos medios tenían la culpa. Y su vecino de mantel escupió la palabra más hermosa del intestino grueso: ¡purga!

Mientras, el grillete yacía en una quebrada ciega; hallarlo causó un sinfín de carcajadas y además vértigos acuosos. Los megáfonos no pudieron evitar dar la noticia y los súbditos no sabían qué y en quién creer. La parroquia era un hipócrita carnaval de máscaras y mentiras y náuseas.

Mientras, una cacería de siervos sospechosos se expandió por propiedades y estancias. Las discusiones se extendían sobre la mecánica cuántica del grillete, sobre su hechizo y fragilidad, sobre su utilidad y desperdicio. La historia no podía sustraerse de semejante debate: los grilletes fueron hechos para ser rotos. La piel de todo hombre lo sabe.

Mientras, la parroquia simuló ser un imperio apelotonando a su séquito de mandamases adjuntos. Tronaron los cristos conversos y los ídolos de barro cayeron en una celada de invenciones mutuas. Nadie sabía nada. Nada sabía nadie.

Mientras, el ex portador del anillo comenzó a hablar desde la sombra, a agnados y cognados. Su tono era el de un clérigo que recién conoce a Dios en su nirvana íntimo; su tono era el de un ser que no se dejó gobernar por el grillete ni por los que subestimaron su inconfesable talento.