Carol Murillo Ruiz

El secuestro mediático y político que vive el Ecuador está delimitando muchos de los aspectos que la construcción de opinión pública y la ciudadanía requieren para ejercer su derecho a pensar, opinar, tomar decisiones o simplemente comparar posiciones y criterios sobre lo que atañe a su presente y futuro como colectividad organizada.

La obsesión única de medios, gobierno y aliados políticos se ha reducido a un eje que mueve toda la maquinaria del sentido común de los ecuatorianos: el correísmo (o la década pasada) es sinónimo de corrupción y autoritarismo. No es novedad articular un mensaje y reproducirlo en cada ámbito de la vida social (pública y privada) para que la gente reconstruya la (su) versión con la respectiva dosis de subjetividad, odio y miopía política. Así funciona, digamos, la psiquis del poder de turno y sus adeptos (de ocasión).

Por eso, las atribuciones de Julio César Trujillo y su Consejo Transitorio gozan de una fortuita legitimidad. Basta oírlo repetir lo que le pasó el 1 de mayo mientras –en un acto de jactancia y figuración superfluo- decidió marchar junto a la antigua dirigencia sindical nacional para mostrar el ‘apoyo popular’ que hoy tiene su función transitoria, precisamente en una entidad que es fruto de la mayor estafa política que ha sufrido el país en su historia. Pero lo peor no es eso, pues figuretear es un hábito inveterado de los indistintos padres de la patria, lo más grave es que pocos se atreven a cuestionar el accionar de un Consejo que suplantó a otro formado de manera legal en un marco constitucional que hoy luce totalmente roto.

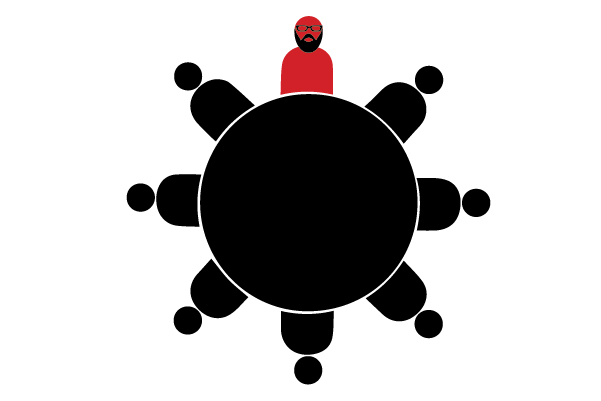

Hay miedo en el ambiente. Quienes en privado opinan que esa mesita transitoria carece del peso social (a pesar de una Consulta de dudosa maniobra legal) para poner patas arriba el estado de derecho en el Ecuador, no tienen un atril donde armar, con estricta honestidad intelectual, sus argumentos jurídicos con el fin de desvirtuar la trampa moral en que devino la operación política de unos consejeros que responden más al oportunismo del gobierno actual y sus socios que a la ética que toda función pública ha de guardar y conservar.

Si hace poco menos de un año los medios y políticos opositores clamaban en sus plataformas físicas y virtuales de comunicación por una libertad de expresión plena, hoy, son ellos, transfigurados en poder político absoluto, los que mercan en la mesa propia y la mesita transitoria qué debe destruirse de la institucionalidad legalmente concebida en Montecristi y aprobada por el pueblo.

Pero nadie quiere acordarse de eso y menos cuando el actual gobierno provocó una purga política dentro de su corpus, o sea, la idea de lo público debía morir para dar paso a un consenso (o diálogo) que rehabilitara la correlación de fuerzas de la derecha (dividida en Guayaquil) y los ripios de la izquierda. ¡Y muchos contentos porque hemos vuelto al país de las migajas que caen de las dos mesitas!…

Lo que alarma es que todo lo anterior es naturalizado por quienes –también- desde la academia y ciertos espacios de reflexión alternativos, creen que esto es inevitable luego de la ‘dictadura correísta’. Naturalización precedida de una coartada absurda: ¡hay que reinstitucionalizar desinstitucionalizando! ¿Dónde están los constitucionalistas? ¿Los defensores a ultranza del estado de derecho liberal? ¿Los quijotes de la izquierda que aman el orden sólo cuando les dan ventajas exclusivistas? ¿Los periodistas que desprecian leyes que regulan el abuso de sus jefes? ¿Los ciudadanos que votaron porque la democracia representativa comience a abrir trochas a la democracia participativa? ¿Dónde están?

Al parecer la despolitización de la sociedad surte efecto aquí en la mitad del mundo. La neoliberalización de la cultura política (general) se arrima a la tendencia de asumirse como mercado y no como nación con un proyecto propio. Y para tal afán es imperativo despedazar la normatividad del Estado y su sustancia de res pública a partir de 2008.

Nada es gratis en el país de la mesita de Carondelet y la mesita transitoria. Algún día la historia recordará este desangre institucional que admite reinstalar en el Estado unas (rancias) relaciones de poder que, en la reinante situación, ojalá no termine en un adelanto de elecciones a la carta.